武俠小說中總出現的奇毒「曼陀羅花」、「蒙汗藥」究竟是什麼?

答案

現代醫學已經明確表明,肝腎的毒素損傷很多是不可逆的。因此,所謂蒙汗藥麻翻人之後,醒來還能恢復如初,基本是一個錯誤的認識。

一些武俠小說為了增強戲劇性效果,或者突出某個門派的特殊技能,發明出了蒙汗藥等奇毒,在現實中雖有原型,然而功效卻大大不同。 玫瑰有刺,曼陀羅有毒。曼陀羅花是古代麻醉品最常見的成分來源,全株有毒,又以種子毒性最大,有鎮靜、麻醉等功效,就被認為是麻醉劑和蒙汗藥的主要成分之一。

玫瑰有刺,曼陀羅有毒。曼陀羅花是古代麻醉品最常見的成分來源,全株有毒,又以種子毒性最大,有鎮靜、麻醉等功效,就被認為是麻醉劑和蒙汗藥的主要成分之一。

我們來簡單看看曼陀羅的藥理作用,

曼陀羅花中包含莨菪鹼、阿托品及東莨菪鹼(曼陀羅提取物)等生物鹼,一般在食後半小時,最快20分鐘出現症狀,最遲不超過3小時,症狀多在24小時內消失或基本消失,嚴重者在24h後進入暈睡、痙攣、紫紺,最後暈迷死亡。

可以看出,曼陀羅花的功效是符合蒙汗藥的設定的,可謂部分契合。當然,蒙汗藥矇住大漢是沒問題的。 古代的所謂蒙汗藥,大多數來自於對植物汁液的提取,一些人發現了麻醉作用,故而用於害人或醫用。

古代的所謂蒙汗藥,大多數來自於對植物汁液的提取,一些人發現了麻醉作用,故而用於害人或醫用。

一旦人沒有防備,服用之後,會使肌肉鬆弛,汗腺分泌受到抑制,無法排出,昏昏欲睡,故而命名為蒙汗藥。

但是,古代製藥技術簡陋,藥品一般是半天然,煉製成藥品多為粉末狀,被人多下在酒裡,與水結合,故成懸浮液,酒色顯得渾黃。

除此之外,蒙汗藥往往與酒配伍,真可謂「珠聯璧合」,麻醉效果更佳,藥力藉助酒力見效快,真是出門便倒,倒頭便睡。對於那些酒量大,身體強壯的,還得多加藥量。 實際上,一些典籍中也有部分蛛絲馬跡,如宋代司馬光在《涑水記聞》中載:

實際上,一些典籍中也有部分蛛絲馬跡,如宋代司馬光在《涑水記聞》中載:

五溪蠻漢,杜杞誘出之,飲以曼陀羅酒,昏醉,盡殺之。

到了明清時期,關於這種蒙汗藥的製造方法,也有類似記錄。 如明人魏浚在《嶺南瑣記》及清人吳其浚在《植物名實圖考》中如此描寫:

如明人魏浚在《嶺南瑣記》及清人吳其浚在《植物名實圖考》中如此描寫:

用風茄為末,投酒中,飲之,即睡去,須酒氣盡以寤。

可以說,叱吒江湖中那些再強的高手,吃了蒙汗藥,難免軟了身體,掙扎不起,最終失去戰鬥力。不少古典小說,武俠劇等藝術作品中,無條件的誇大了蒙汗藥的功能。 蒙汗藥當然一個神奇的東西,但是絕對不是想象那般神奇。現代科技都造不出如此神奇的蒙汗藥,何況古代,吃了的話遲早藥丸。

蒙汗藥當然一個神奇的東西,但是絕對不是想象那般神奇。現代科技都造不出如此神奇的蒙汗藥,何況古代,吃了的話遲早藥丸。

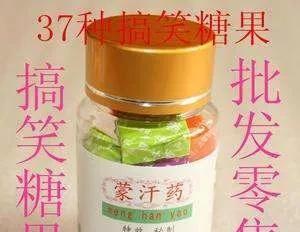

現在在街頭經常看到一些傳單上寫著買賣蒙汗藥,看官們千萬不要被矇騙,蒙汗藥都是有毒的。一旦吃了之後輕者中毒,重者斃命,造成不可挽回的後果,這一點必須要注意。

蒙汗藥僅僅是傳說,街頭小巷的蒙汗藥是用來矇騙那些智商低,不讀書的傻子的。您信了,就上當了。