立冬養生要注意「五防」具體指什麼?

答案

今天是二十四節氣中的立冬!

立冬和立春、立夏、立秋合稱為「四立」,在中國古代是個很重要的節日。

傳統中醫認為立冬之後應該溫補養陽,少吃生冷,不宜乾燥。然而隨著冬季的到來,天氣漸冷,氣溫降低,很多市民開始注意保暖防寒以及冬季滋補。

今日迎立冬,養生注意預防「五寒」

1、防鼻寒

立冬之後「涼燥」更明顯,鼻炎成了許多人的大麻煩。不妨以寒制寒,每天早上或者外出之前用冷水搓搓自己的鼻翼。每天早晚用冷水洗鼻有利於增強鼻黏膜的免疫力,是防治鼻炎的不錯辦法。

2、防頸寒

秋冬是頸椎病高發的季節。頸部是人體的「要塞」,不但充滿血管,還有很多重要的穴位。穿立領裝不但能擋住寒風,還能避免頭頸部血管因受寒而收縮,對預防高血壓病、心血管病等都有一定好處。

3、防肺寒

風寒感冒是冬日最常見的毛病。專家稱,症狀較輕的,可選用一些辛溫解表、宣肺散寒的食材。有歌雲:「一把糯米煮成湯,七根蔥白七片姜,熬熟兌入半杯醋,傷風感冒保安康」。溫服後上床蓋被,微熱而出小汗。

4、防腰寒

腰部為「帶脈」所行之所,特別是脊椎兩旁的後腰是腎臟所在位置。腎喜溫惡寒,常按摩能溫煦腎陽、暢達氣血。

具體的做法是:兩手對搓發熱後,緊按腰眼處,稍停片刻,然後用力向下搓到尾椎骨。每次做50~100遍,每天早晚各做一次。

5、防腳寒

可以經常做足浴。足浴要注意3點:一是溫度,水溫最好40℃左右,水淹沒踝關節處;二是時間,每次浸泡20~30分鐘,不時新增熱水保持水溫;三是按摩,泡足後擦乾用手按摩足趾和腳掌心2~3分鐘。

立冬養生,還要注意「熱」

1、喝溫熱性茶水

立冬後,天氣轉冷,人體的生理機能也開始減退,想要增強身體對氣候的適應能力,尤其,對於虛寒體質,最好減少綠茶、白茶、黃茶等性寒之茶的飲用。

可以改喝茶性較溫的紅茶和花草茶,既可以禦寒暖身,還可以養胃助消化、預防感冒等疾病。

女人可以喝點刺玫紅茶,可增強抗衰老作用,非常時候秋冬季節飲用。

紅茶屬於溫熱性質的,溫補不傷胃,能幫助女性暖胃驅寒,刺玫花中含有揮發油,也有美白面板的作用,長期泡水飲用,能有效清除自由基,消除臉部色斑沉著,特別是女性蝴蝶斑,有很好的淡化作用。同時刺玫花性溫,具有理氣解鬱,化溼和中,活血散瘀之功效。

男人可以喝點蒲公英根紅茶,蒲公英可去火消炎,護肝排毒,預防肝損傷,還有利於促進身體毒素的排出,經過發酵工藝後,蒲公英寒性降低,不溫不燥,非常適合秋冬季節飲用,尤其是抽菸喝酒的男士,是不錯的選擇。

2、晚上泡泡腳

人與植物雖然同屬生物,但人與植物體內流動的液體對溫度的要求不同,人血見寒易凝。

立冬後,人的手腳易涼,後背易冷,是氣血遇寒迴圈不暢所致,每天熱水泡泡腳,是不錯的選擇。

熱水泡腳能擴張腿腳的末梢血管,增加足部的面板血流量,促進血液迴圈,可改善手腳冰涼症狀。尤其對於冬天手腳冰涼的女性,熱水泡泡腳更有好處。

泡腳的方式很簡單,睡前泡腳以38~45℃浸泡約20分鐘即可。而在泡腳的時候,加點生薑、花椒、艾葉等一起泡腳,泡後再喝上一杯茶水,祛溼養生效果更佳!

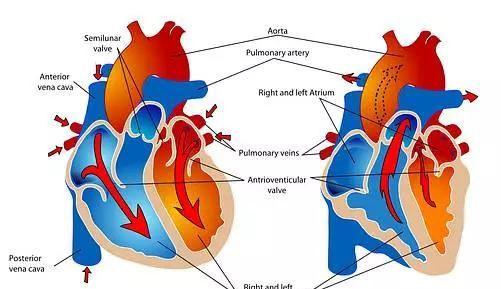

3、外出做好保暖,保護心臟健康

立冬後,室內溫度較低,室內溫度較大,導致溫差大,而心臟最怕的就是溫差大。

心臟就像人體的發電機,到了冬天,為給身體提供足夠的能量,它更得加倍努力工作。這也使得冬天成為心臟的「多事之秋」。

在寒冬季節,室內外溫差大,加之氣候乾燥,人的生理機能時常處於應激狀態,這樣就加大了心臟的負荷;嚴重時會誘發心絞痛或心肌梗死。

多以,要避免寒冷時外出,如果外出,要備好圍巾、手套、帽子等保暖裝置。需特別注意起夜或洗澡時的保暖措施。

送你立冬食譜——羊肉蘿蔔湯

蘿蔔被稱為「平民人蔘」,蘿蔔軟爛,清香味淡,具有清痰止咳,溫中益氣之功效。羊肉性溫,適合冬季食用。

食材準備:主料:羊肉400克,白蘿蔔50克,蒜苗15克,生薑1小塊,大料適量,桂皮適量配料:食用油30克,紅油3小匙,醬油3小匙,高湯3大匙,料酒1/3大匙,胡椒粉少許,豆瓣醬3小匙,精鹽2小匙。

製作步驟:

1.羊肉洗淨切塊,白蘿蔔洗淨去皮切塊,生薑洗淨拍鬆,蒜苗洗淨切段。

2.往鍋裡放油,燒熱,放入姜、大料、桂皮、豆瓣醬、羊肉爆炒出香味,注入料酒、高湯,用中火燒。

3.然後加入白蘿蔔、鹽、胡椒粉、醬油,燒透至入味,放入蒜苗、紅油稍燒片刻即可。