這種植物在中國被嫌棄為雜草,在印度卻養活近千萬人,究竟為何?

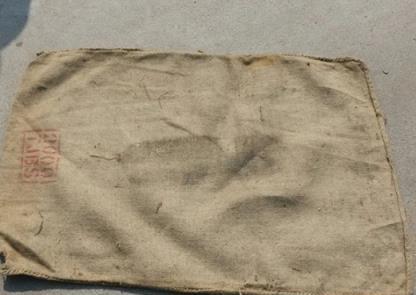

小時候生活在農村的朋友,很多人應該都見過那種用來裝糧食的大麻袋,又結實又耐用。你可能會好奇,這種麻袋到底是用什麼材料做成的呢?其實,它們是用黃麻製成的,這種植物在中國被當作雜草,但在印度卻有著驚人的產值,養活了大量人口。那麼,為什麼黃麻在中國卻不如在印度那樣繁榮呢?

黃麻的製作過程並不複雜,但關鍵在於如何將長長的麻莖變成纖維。有些人會選擇用機器,但對於那些沒有裝置的人來說,只能採用傳統的方法,把黃麻桿漚爛在水裡,然後晾晒、清洗,最後才能得到黃麻纖維。這個過程看似簡單,但卻給當地的水體造成了嚴重的汙染。因為黃麻在剝皮的過程中,農民需要將麻桿浸泡在水中,這種做法會讓水中的細菌繁殖迅速,打破了水體原有的生態平衡,導致水質惡化,對周圍的生態環境造成了嚴重影響。

更糟糕的是,一些加工廠為了追求效率,使用了鹼性溶液,如石灰水和氫氧化鈉溶液,不僅對工人的健康構成威脅,還嚴重汙染了環境。雖然一些省份採用了不同的剝麻方式,如晾晒法,或許減緩了水體汙染,但效率卻大打折扣。一個冬天,頂多能剝20多捆,而且價格難以獲得提升空間。在面對這一現實時,誰還會願意去種植或者去剝麻呢?

相比之下,印度政府規定了90%以上的糧食和糖要使用黃麻製作的麻袋,這一政策讓黃麻在印度市場上佔據了重要地位。此外,黃麻屬於可降解材料,與西方國家提倡的綠色環保理念相契合,為印度贏得了環保的名聲。因此,黃麻產業在印度蓬勃發展,不僅創造了經濟價值,也為當地人提供了就業機會。

然而,在中國,黃麻產業卻相對沉寂。政府更注重環保和可持續發展,而黃麻的製作過程在這方面存在明顯的問題。與它使用傳統的手工提煉方法,中國更願意選擇機器取代人工,使用人工合成的纖維,因為這樣更高效、更環保。黃麻的歷史也是一個時代的變遷。在過去,中國擁有2000多家黃麻加工廠,但在1980年之後,這個數字急劇減少。

大部分農民發現,如果黃麻種得太少,需要全家動員進行晾晒和加工;而如果種得太多,又需要僱傭工人,成本太高,得不償失。因此,隨著時間的推移,黃麻製品逐漸退出了市場,被機器和人工合成的纖維取代。在這個全球化的時代,每一個國家都需要面對自己的產業結構和發展模式,找到一種適合自己國情的發展路徑。印度選擇了黃麻產業,取得了一定的成功,但也為此付出了代價。中國則在技術和環保方面不斷努力,尋找一種更加合理的發展方式。

同一種植物,在中國被視為雜草,在印度卻養活近千萬人,原因何在?

在這個過程中,我們需要權衡經濟發展和環境保護之間的關係,尋找一條可持續發展的道路。或許,在保護環境的同時,我們也能夠創造更多的就業機會,促進經濟的發展。因此,讓我們共同努力,為我們的國家和地球的未來做出更好的選擇。